今回は神田川と妙正寺川の合流点を探して川さんぽ

西早稲田駅〜高戸橋

出発点は、副都心線の西早稲田駅

西早稲田駅から明治通りを北上します。馬場口交差点あたりまでくると、神田川を目指して下り坂になる。

川の周辺は長い年月をかけて川が侵食し、周囲の土地よりも低くなる。

明治通りの戸塚警察署前あたりまでくると、谷のようになっているのがわかる。

上ってくる自転車も大変そうだ。

銀杏の紅葉が見えるあたりから、神田川を越えて再び坂となる。

明治通りと新目白通りの「高戸橋」交差点

路面電車が大きくカーブする

一級河川「神田川」

今回のお目当て、一級河川「神田川」

英語表記を見ると「Kandagawa R」となっている

隅田川は英語で隅田川リバーとは言わない「Sumida River」隅田リバー

でも神田川は英語だと「Kandagawa River」

「高戸橋」は「神田川」と「妙正寺川」の合流点?

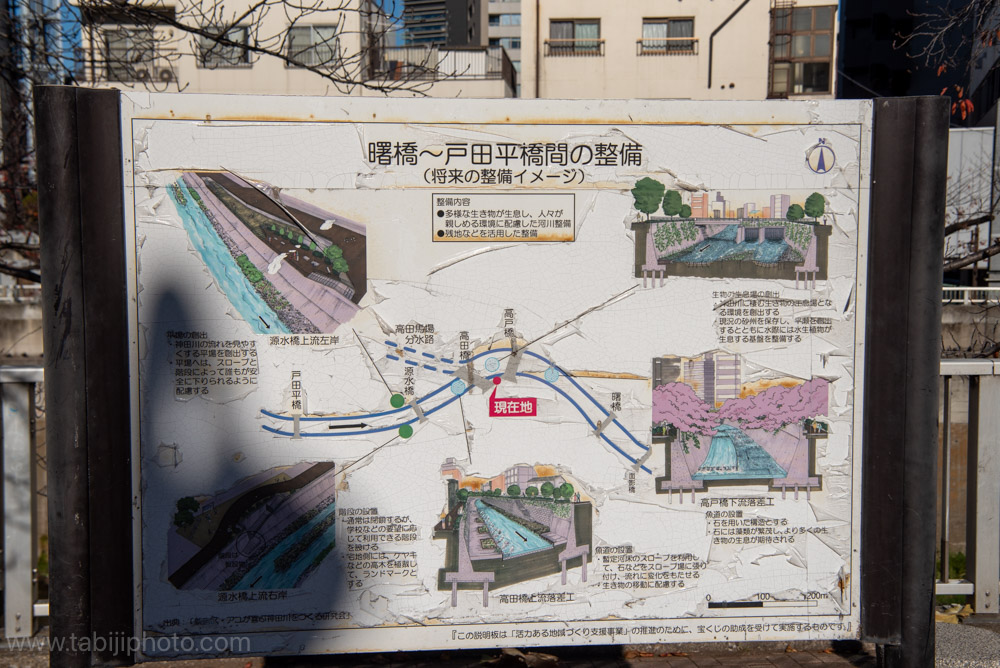

高戸橋から上流方面を見ると、左側に神田川、右側に暗渠、トンネルが2つ見える。

このトンネルが「高田馬場分水路」

「高田馬場分水路」は高田馬場駅の上流で「妙正寺川」の川の水と「神田川」の川の水の一部を分水させ流下させている、水防用に作られた川のバイパス。

大雨などで一気に川の水位が上昇した際、川の水を分水させて洪水を防ぐ目的で作られた。

さてここで、疑問が残る

高田馬場分水路は、妙正寺川の水が流れ、ここ「高戸橋」で神田川に合流する。

しかし、高田馬場分水路は神田川の一部も取り入れている。

つまり地図上では、ここ「高戸橋」が神田川と妙正寺川の合流のように見えるが、高田馬場分水路の中で合流している箇所がある、そこが合流点?なのかと。

現に、高戸橋にある「整備イメージ」の案内板には、「高田馬場分水路」と表記はあるものの、「妙正寺川」の表記はない。

自治体的にも、ここが神田川と妙正寺川の合流とは言い難いのかもしれない。

鮎が遡上する川

話が少し難しくなったところで、脱線します。

神田川も妙正寺川も通常は湧水から出でる川。平常時は水がとても澄んでいる。

随分前だが、神田川に鮎が遡上するとニュースになった。

東京の下水も大幅に改善されて神田川、妙正寺川(ついでに言うならその上流にある善福寺川も)の水が清く澄み、鮎が戻ってきた。

人間が意図的に放流した鮎ではないか?との説もあったが、研究の結果、確かに自然のまま遡上が確認された天然の鮎だそうだ。

鮎だけではなく、タモロコ、マハゼ、ドジョウ、清流にしかいないとされる「オイカワ」まで確認されていると言うから驚きだ。

「高田橋」〜「神高橋」

「高戸橋」は明治通りの橋、「高田橋」は新目白通りの橋

少しややこしい

高田橋から、上流を望む

かぐや姫の「神田川」はこの界隈がモデルになったとされる

現在、神田川の歌碑はもっと上流の大久保通りの「末広橋」にある

神田川にも、隅田川のような「親水テラス」がある

ちょうど、おばさまが腰を下ろし休まれていた

川はいつの時代も憩いの場所

川辺は、少し休んで物思いに耽るのに絶好の場所だと思う

たとえ都会の川であっても

個人的に、神田川の好きなポイント

鉄道高架橋の先で、神田川の河床は少し「S字」に曲がる

川幅は狭く、大雨が降るとここで川の水が溢れるのではないかと、晴れていても不安になる。

素人が見ても危うい箇所に見える。なぜ、水防の上でもここだけ未整備のままなのかは不明。神田川を管理する東京都と鉄道会社との何らかの兼ね合いがあるのかな、なんて勝手に想像する。

でも、この神田川の「S字」がその未整備の謎も含めて魅力的に感じるのです。

神田川ふれあいコーナー

神高橋のわきの戸塚特別出張所の1Fに神田川の魚を展示している水槽がある

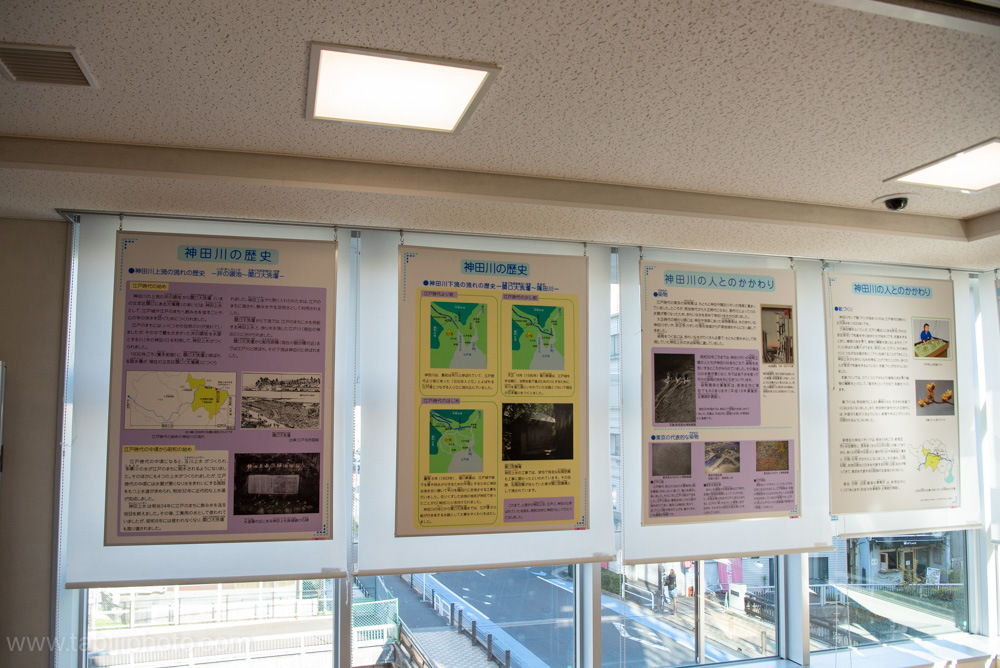

3Fには神田川ふれあいコーナーがあり、神田川に関するパネル展示があった

こういった川のミニ博物館的なものが神田側にもあるのが少し驚き

夏には、子供向けに隣の親水テラスから神田川に降りて生き物探しもできるらしい

ここに来て、一つ発見があった

手書きで描かれた「記憶地図」なるものに

戦前戦後の記憶地図が描かれており、かつての妙正寺川は「落合橋」上流付近で神田川と合流していたと描かれていた。

とりあえず、「落合橋」を目指して、引き続き川さんぽ

神高橋〜滝澤橋

神高橋から上流は川沿いを歩けるように整備をされておらず行くたびか迂回する

東京富士大学は、神田川の両岸に校舎があり神田川を渡る橋が架けられている

学生や関係者だけが渡ることができる橋

この界隈は学校と民家がひしめき合っている。民家と民家の狭い路地を行く

宮田橋公園

ここも川沿いだけど、神田川はあまり望めない。

宮田橋公園に「雨水貯留・浸透施設」の古めかしい案内板があった。

最近では、環七の近深くにある「神田川・環状七号線調節池」などが有名だが、神田川沿いの小さな公園にも、昔ながらの小さな洪水対策が施されているようだ。

神田川ふれあいコーナーの記憶地図で描かれていた「落合橋」に到着

落合橋の橋の上から、上流を見ると落差工があった。

「落合橋」と言うように、この辺りが神田川と妙正寺川が落ち合う場所だったかもしれないが、形跡はないように思える。

東京23区凸凹地図を持って川さんぽに出かけているが、この地図によるとこの小学校横の道が川跡だったそうだ。当然、神田川だと思うが、現在面影はない。

神田川の瀧澤橋まで来た

やはりかつての合流点は確認できない

瀧澤橋にカフェがあった。ちょっと、ここでここまでの記事を書こうとひと休み。

続きは、また書きます。

To be continued

この学校に併設されている「科学技術展示館」が、年に数回ですが、一般にも公開されています。

この学校に併設されている「科学技術展示館」が、年に数回ですが、一般にも公開されています。

まず入って、真っ先に出迎えてくれるのは、1952年に設立された東洋航空工業のTT-10。

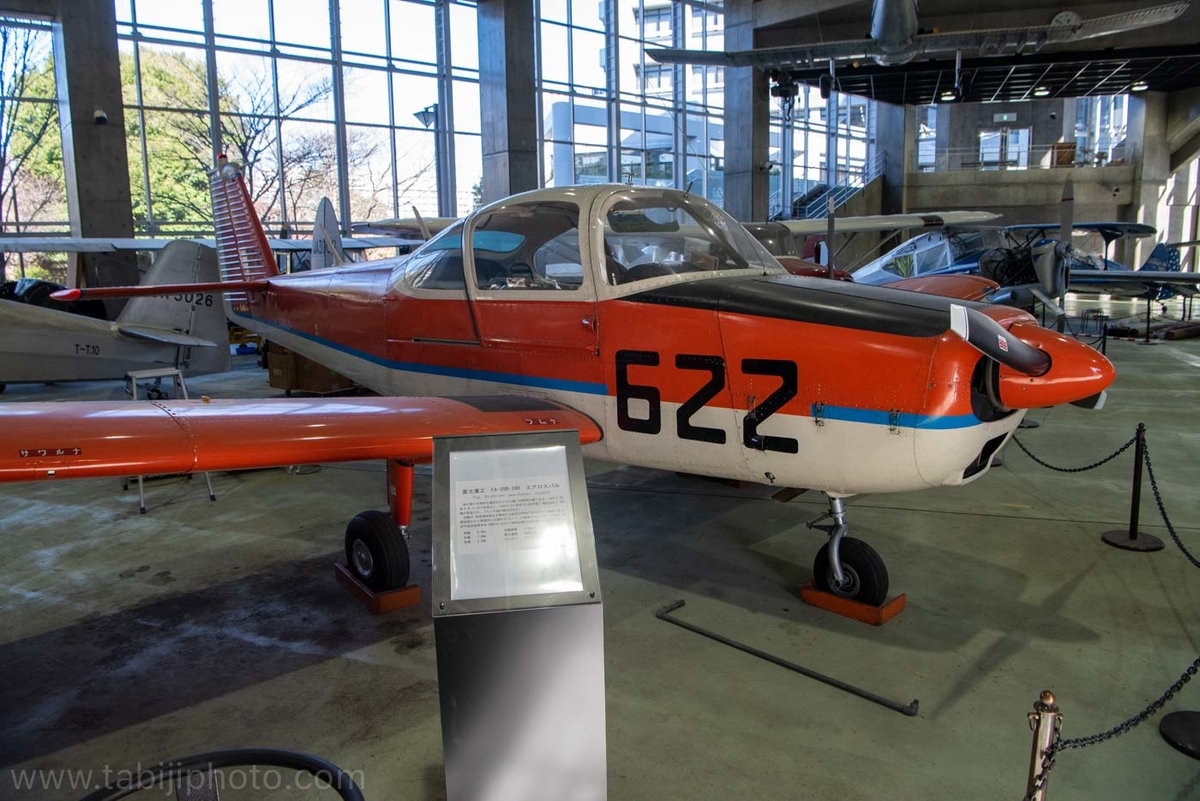

まず入って、真っ先に出迎えてくれるのは、1952年に設立された東洋航空工業のTT-10。 富士重工の自動車ブランド「スバル」から名前をとった、エアロスバル。

富士重工の自動車ブランド「スバル」から名前をとった、エアロスバル。 サワルナ

サワルナ フムナ

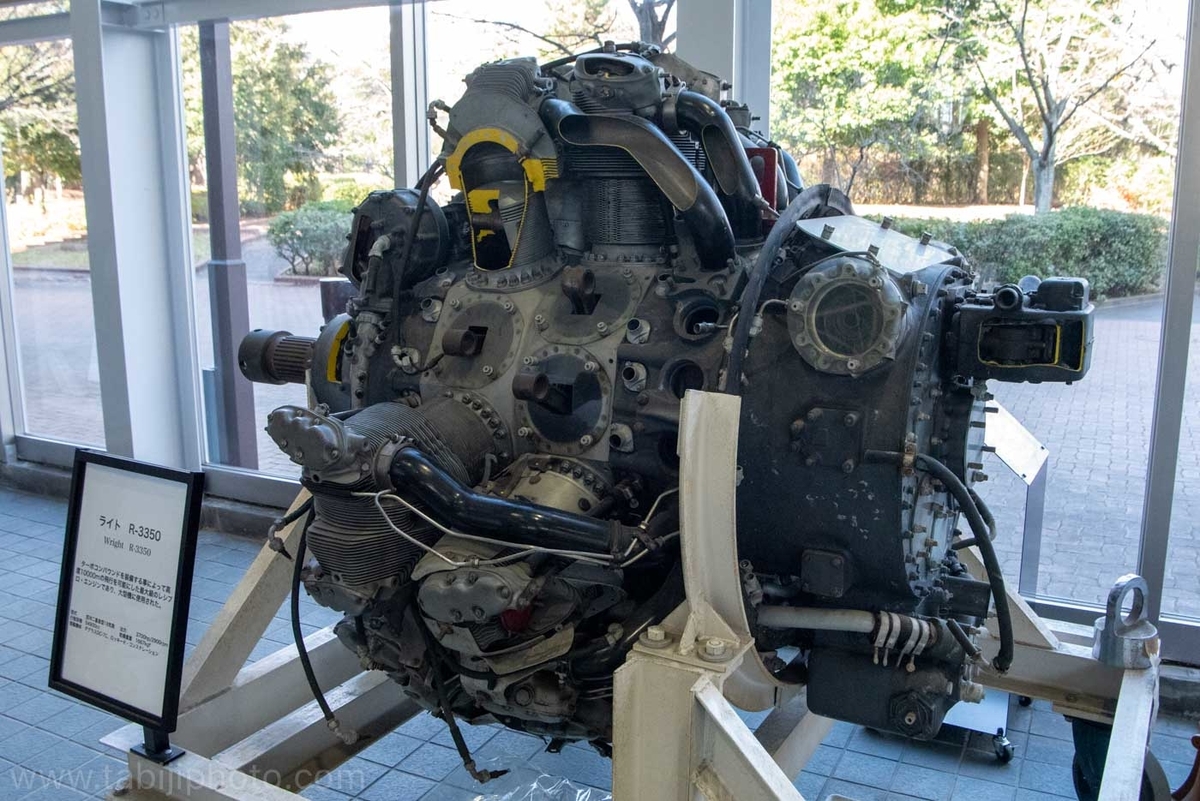

フムナ 高度10,000mの飛行を可能にしたレシプロエンジン。

高度10,000mの飛行を可能にしたレシプロエンジン。 アメリカのベル社のヘリコプターを富士重工がライセンス生産したもの。

アメリカのベル社のヘリコプターを富士重工がライセンス生産したもの。 アメリカのフレッチャー社から東洋航空工業が製造権を買い取り、国内で生産したもの。

アメリカのフレッチャー社から東洋航空工業が製造権を買い取り、国内で生産したもの。 上には、FD-25Aが吊り下げ展示されていました。

上には、FD-25Aが吊り下げ展示されていました。

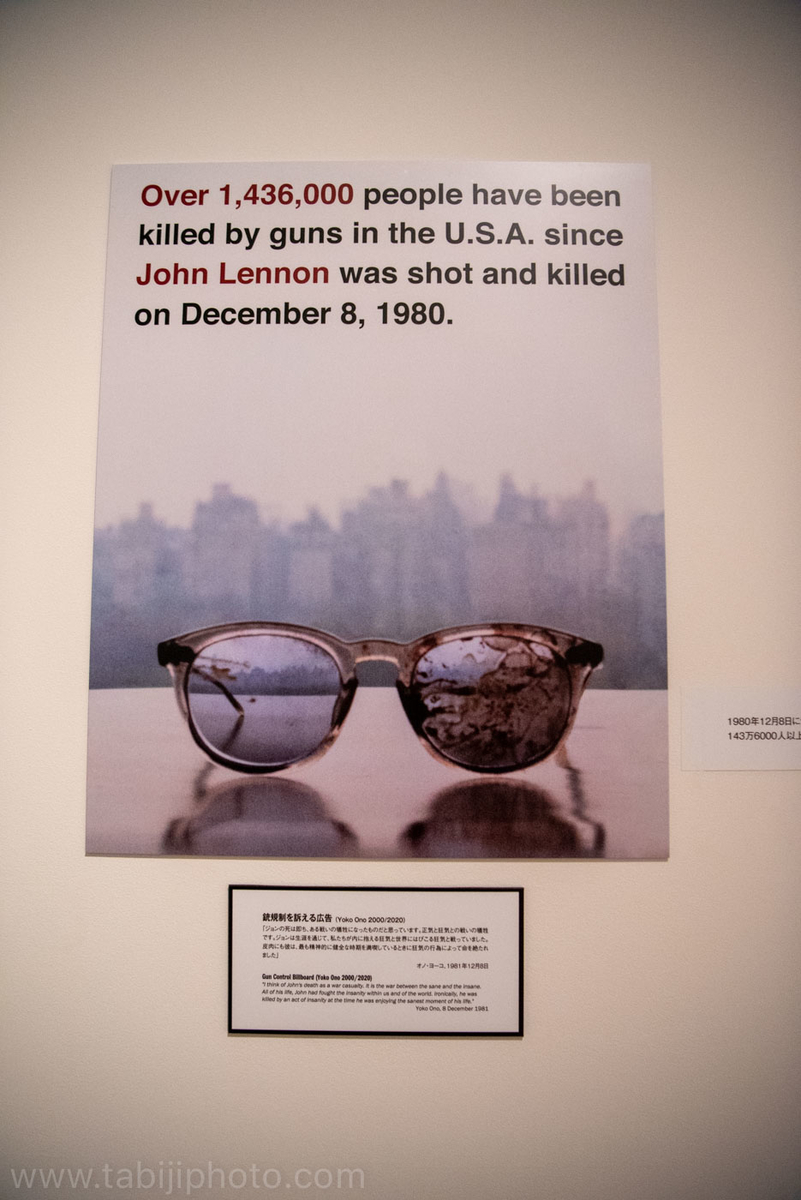

ジョンレノンのトレンドマークにもなった丸縁のメガネ

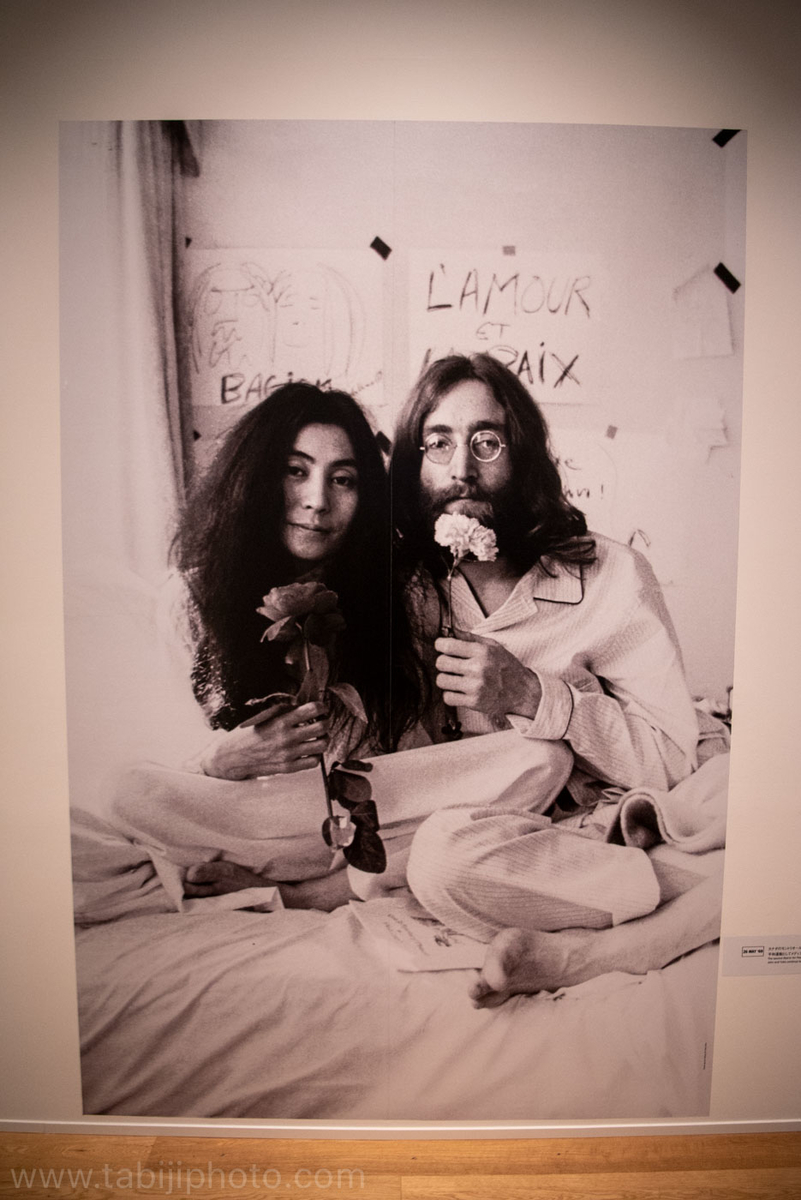

ジョンレノンのトレンドマークにもなった丸縁のメガネ 平和活動パフォーマンス「ベットイン」

平和活動パフォーマンス「ベットイン」

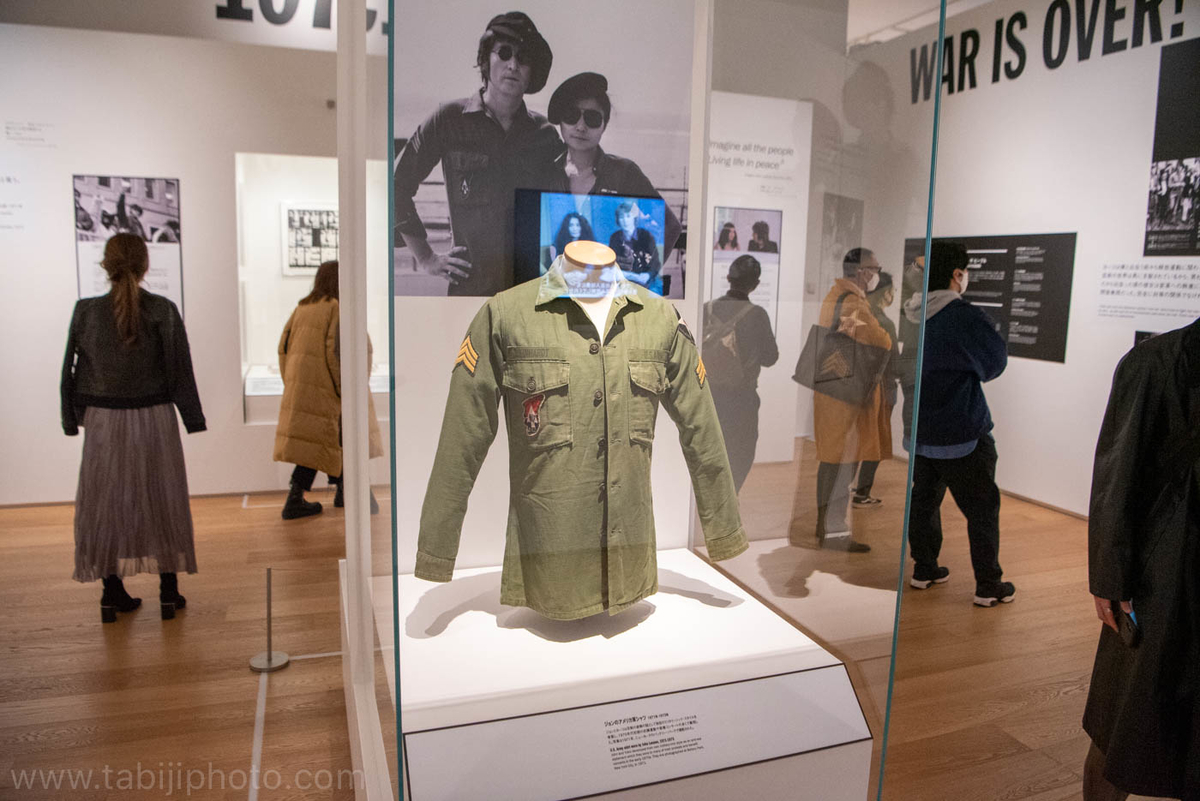

ジョンが着ていた服も展示されている。

ジョンが着ていた服も展示されている。

ジョンレノンのグリーンカード

ジョンレノンのグリーンカード 息子のショーンを抱っこするのに使った、抱っこひも

息子のショーンを抱っこするのに使った、抱っこひも

多くのちゃんとした花束と一緒に、その名前も知らないアスファルトに咲く可憐なお花もお供えしてきた。

多くのちゃんとした花束と一緒に、その名前も知らないアスファルトに咲く可憐なお花もお供えしてきた。

![イマジン/ジョン・レノン 特別版 [DVD] イマジン/ジョン・レノン 特別版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41WG71Xi9HL.jpg)

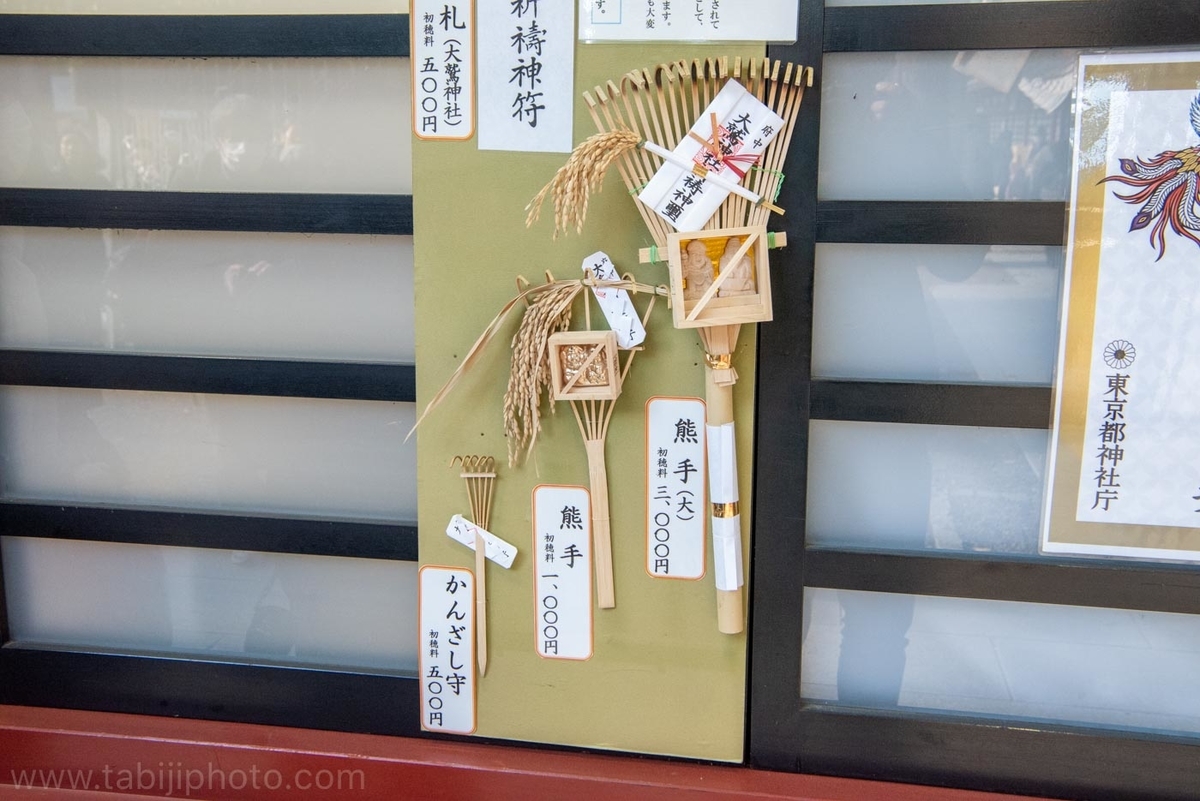

参拝をするだけでも、長蛇の列。。。提灯が綺麗です。

参拝をするだけでも、長蛇の列。。。提灯が綺麗です。 「酉の市」の規模は都内随一。

「酉の市」の規模は都内随一。 多くの露店が所狭しと並びます。

多くの露店が所狭しと並びます。 露店も多く、中には小さな熊手や宝船などの小物も販売している露店もあるので「酉の市」初心者でも手が出しやすいかも。

露店も多く、中には小さな熊手や宝船などの小物も販売している露店もあるので「酉の市」初心者でも手が出しやすいかも。 「酉の寺」長国寺もすぐ隣。

「酉の寺」長国寺もすぐ隣。 隣接しているので、熊手を見て歩いていると、いつの間にか長国寺、鷲神社を行き来してることに気付きます。

隣接しているので、熊手を見て歩いていると、いつの間にか長国寺、鷲神社を行き来してることに気付きます。 ちょっとした「熊手ミュージアム」の展示もありました。

ちょっとした「熊手ミュージアム」の展示もありました。 江戸時代や明治時代の昔の熊手(今より地味w)も展示しています。

江戸時代や明治時代の昔の熊手(今より地味w)も展示しています。 酉の市の日は街中がお祭り騒ぎのようで、近くでは露店が多く立ち並んでいました。

酉の市の日は街中がお祭り騒ぎのようで、近くでは露店が多く立ち並んでいました。

新宿という土地柄もあってか老若男女様々です。

新宿という土地柄もあってか老若男女様々です。 規模も浅草に負けていません。露店が所狭しと立ち並んでいます。

規模も浅草に負けていません。露店が所狭しと立ち並んでいます。 ミニ熊手千円。

ミニ熊手千円。

東京北部の足立区花畑の地に、「酉の市」の元祖。花畑「鷲神社」があります。

東京北部の足立区花畑の地に、「酉の市」の元祖。花畑「鷲神社」があります。 参道両脇に露店が並びます。

参道両脇に露店が並びます。 社殿の前に、熊手を売る露店が立ち並びます。

社殿の前に、熊手を売る露店が立ち並びます。 規模としては小さめですが、酉の市の元祖だけあって、あじわいがある気がします。

規模としては小さめですが、酉の市の元祖だけあって、あじわいがある気がします。

「酉の市」は都心の旧江戸地域に限ったことではなく、武蔵國総社の府中大国魂神社でも大きく開催しています。

「酉の市」は都心の旧江戸地域に限ったことではなく、武蔵國総社の府中大国魂神社でも大きく開催しています。 提灯が何重にも飾られています。きっと夜は綺麗なんでしょうね。

提灯が何重にも飾られています。きっと夜は綺麗なんでしょうね。 広々とした境内に、開放的に熊手を売る露店が立ち並んでいます。

広々とした境内に、開放的に熊手を売る露店が立ち並んでいます。 境内の中には「鷲神社」があります。

境内の中には「鷲神社」があります。 ここは、社殿でも熊手をいただけます。

ここは、社殿でも熊手をいただけます。

ここは都電で行ける「酉の市」です。

ここは都電で行ける「酉の市」です。 規模は小規模ですが、毎年ここを目当てに遠方から来る人もいるとか。

規模は小規模ですが、毎年ここを目当てに遠方から来る人もいるとか。

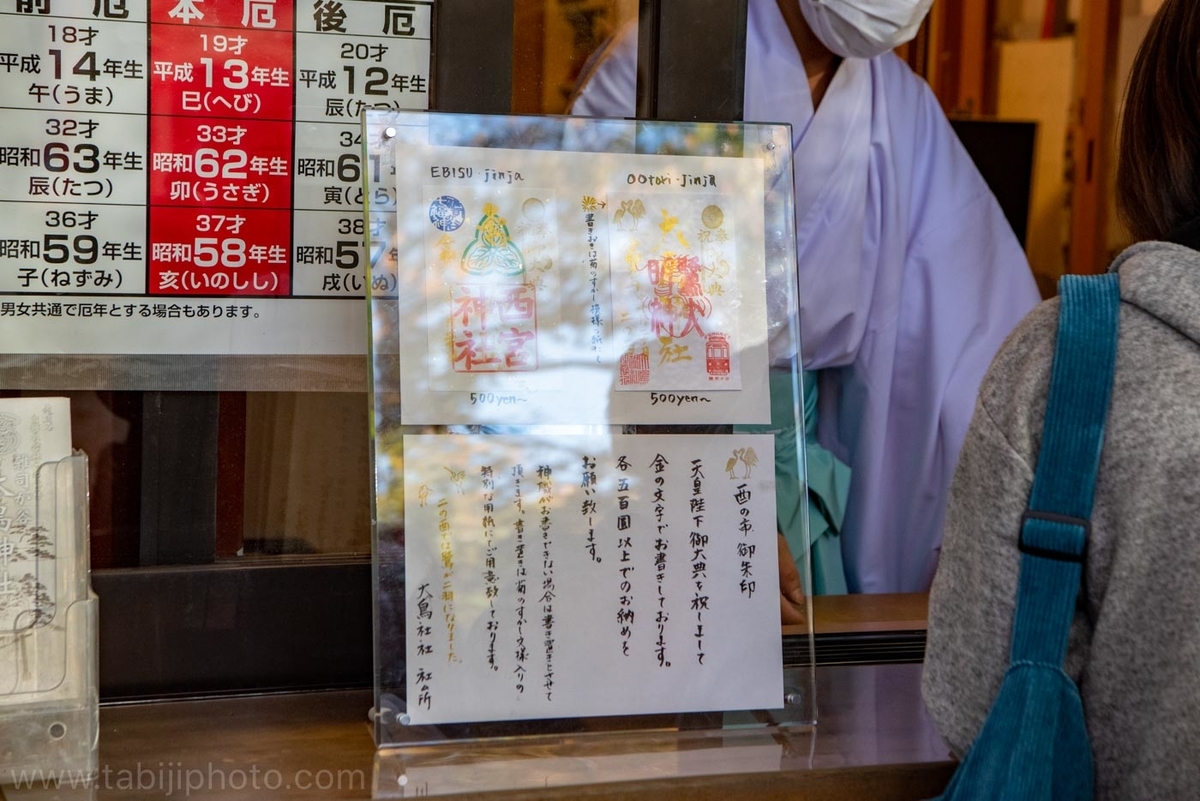

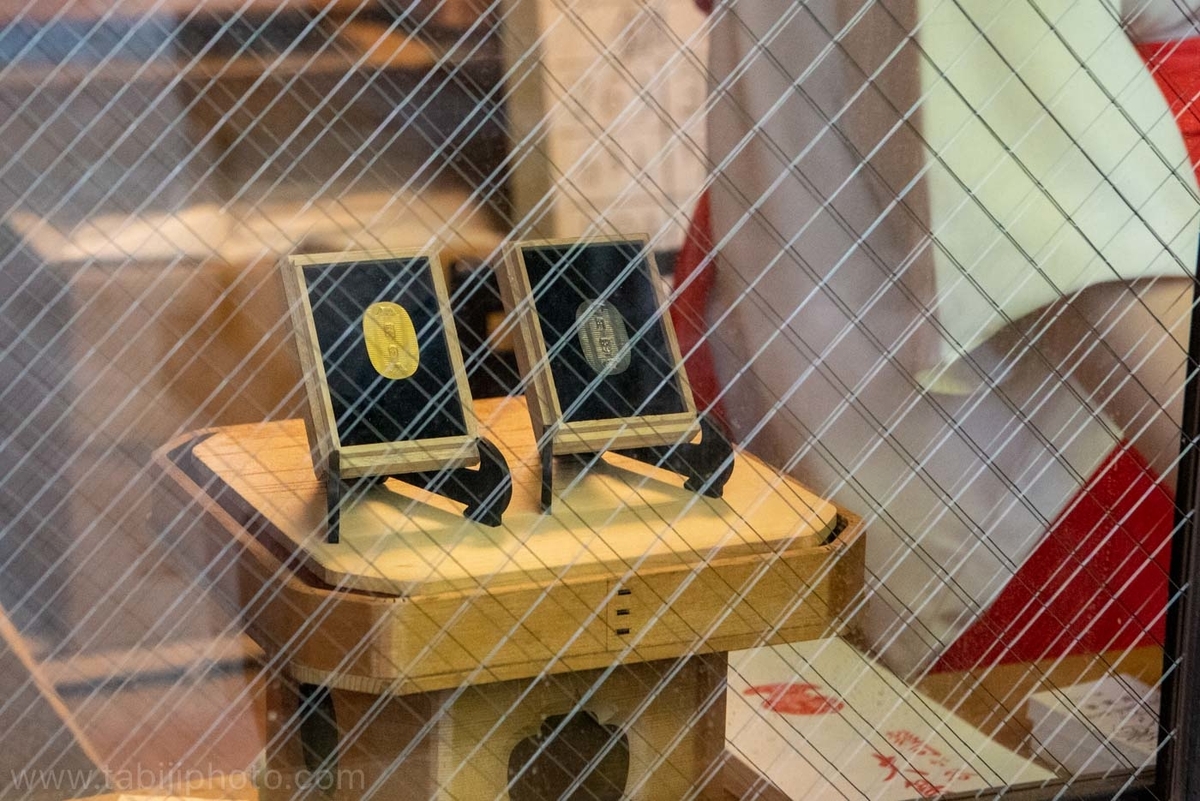

こちらの鷲神社では、毎年、酉の市特別御朱印をおわかちしていただけます。

こちらの鷲神社では、毎年、酉の市特別御朱印をおわかちしていただけます。 そしてもう1つ人気なのが、「福包熊手守」をいただくと、抽選で・・・

そしてもう1つ人気なのが、「福包熊手守」をいただくと、抽選で・・・

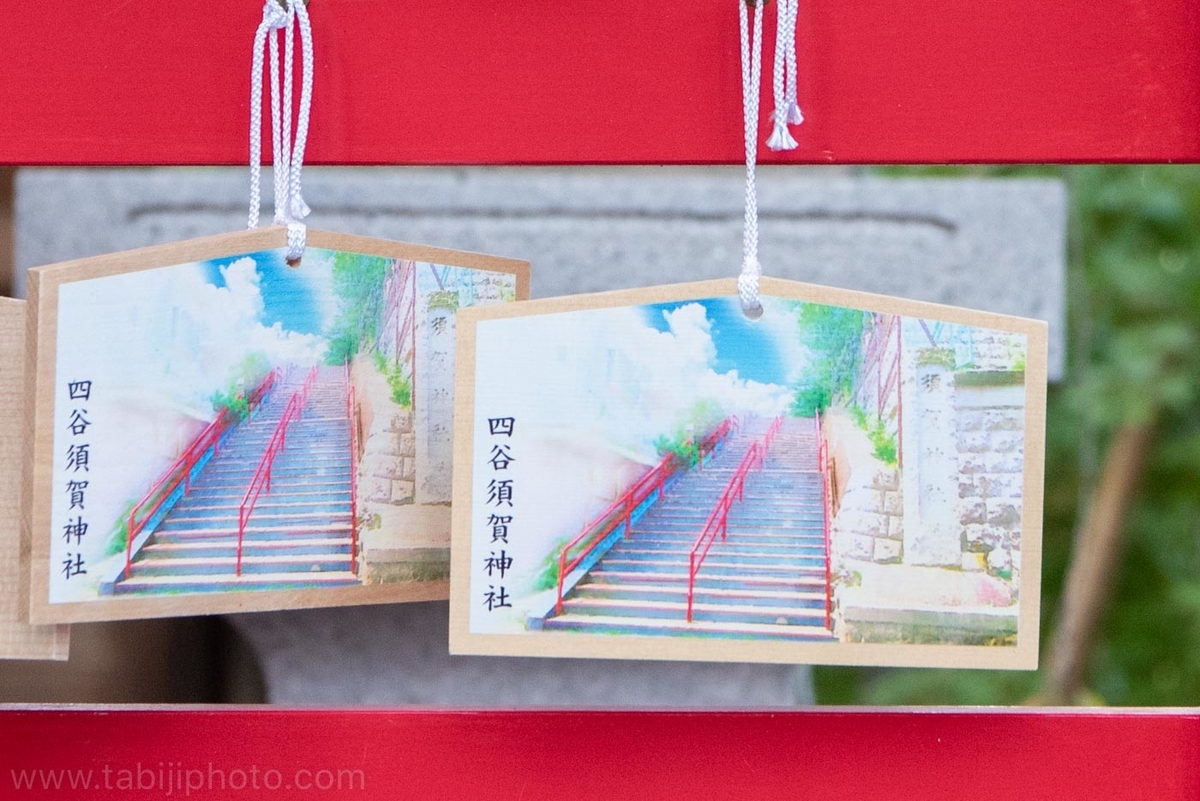

ここは、新海誠監督のアニメ映画「君の名は」で一躍有名になった、四谷須賀神社。

ここは、新海誠監督のアニメ映画「君の名は」で一躍有名になった、四谷須賀神社。 こちらも規模としては小さめですが

こちらも規模としては小さめですが 「酉の市」名物の「切山椒」や

「酉の市」名物の「切山椒」や かんざし熊手、そして、こちらでは日用品などが当たるクジを引かせていただけます。

かんざし熊手、そして、こちらでは日用品などが当たるクジを引かせていただけます。 四谷須賀神社といえば、あの階段!

四谷須賀神社といえば、あの階段! 「酉の市」を見に行きがてら、聖地巡礼も楽しめます!

「酉の市」を見に行きがてら、聖地巡礼も楽しめます!

幸手に降り立って、一番に感じたのは、近代的な立派な駅舎!!

幸手に降り立って、一番に感じたのは、近代的な立派な駅舎!! ですが、駅前が思っていた以上に寂しげ・・・

ですが、駅前が思っていた以上に寂しげ・・・ しばらく歩いていると「安産子育 幸手観音 満福寺」という看板がありました。

しばらく歩いていると「安産子育 幸手観音 満福寺」という看板がありました。 気になったので、ちょこっと、お参りをさせていただきます。

気になったので、ちょこっと、お参りをさせていただきます。 入って左側に、延命地蔵尊。

入って左側に、延命地蔵尊。 近づいて見てみると、お米かな?

近づいて見てみると、お米かな? 南無地蔵菩薩。。。

南無地蔵菩薩。。。 本堂には、彼岸花が咲いておりました。

本堂には、彼岸花が咲いておりました。 お寺と彼岸花は、やはり合います。

お寺と彼岸花は、やはり合います。 おや?何か、動きましたよ。

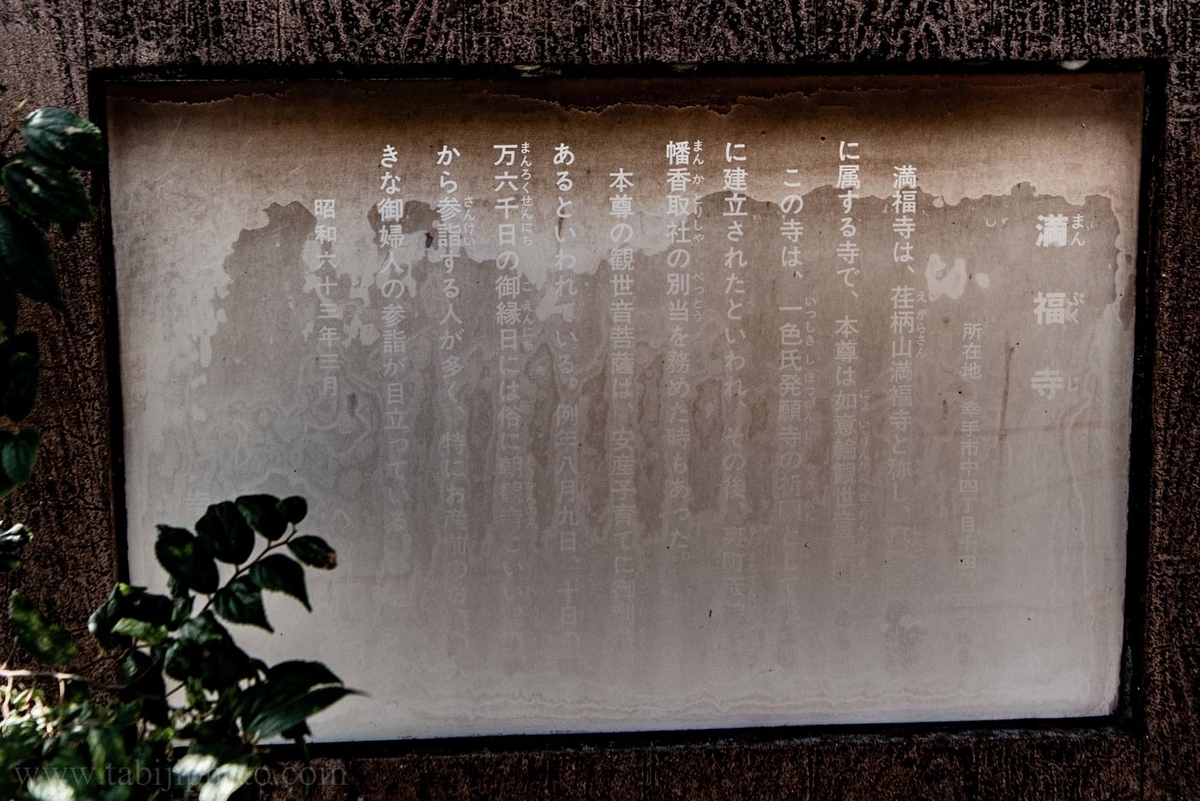

おや?何か、動きましたよ。 少し残念なのは、肝心の案内板の文字が薄くて読めません。。

少し残念なのは、肝心の案内板の文字が薄くて読めません。。 帰ってから、画像編集ソフトで、文字が読めるところまでレタッチしてみました。

帰ってから、画像編集ソフトで、文字が読めるところまでレタッチしてみました。 お豆腐屋さん。幸手は街の規模にしてはお豆腐屋さんが多いような。

お豆腐屋さん。幸手は街の規模にしてはお豆腐屋さんが多いような。 「季節限定 黒ごま寄せとうふ180円」気になります。

「季節限定 黒ごま寄せとうふ180円」気になります。 古き町並みにはお馴染み「ハリウッド化粧品」の看板の残る化粧品店と、隣は美容室かな?。こういった懐かしき建物を見るだけで、来てよかったと思えてきます。

古き町並みにはお馴染み「ハリウッド化粧品」の看板の残る化粧品店と、隣は美容室かな?。こういった懐かしき建物を見るだけで、来てよかったと思えてきます。 幸宮神社なるお社を発見。お参りさせていただきます。

幸宮神社なるお社を発見。お参りさせていただきます。 神社の境内にある遊具。ここで遊ぶ子供たちが神様に見守られているような。

神社の境内にある遊具。ここで遊ぶ子供たちが神様に見守られているような。 奥の本殿をチラッと見ると、んんん???

奥の本殿をチラッと見ると、んんん???

こちらは武将が掘られています。一体なんの故事を彫ったものなんでしょう。

こちらは武将が掘られています。一体なんの故事を彫ったものなんでしょう。 こっちは、中国風の彫り物。一体なんの故事に由来するものなのか、教養がないのが残念。

こっちは、中国風の彫り物。一体なんの故事に由来するものなのか、教養がないのが残念。

しばらく歩いていると、聖福寺というお寺を通りました。

しばらく歩いていると、聖福寺というお寺を通りました。

すぐ隣には、芭蕉と曽良の句碑もありました。

すぐ隣には、芭蕉と曽良の句碑もありました。

始発の羽田発広島行きの飛行機へ乗り込み、広島空港から広島駅までバス、広島駅から新幹線で徳山へ。

始発の羽田発広島行きの飛行機へ乗り込み、広島空港から広島駅までバス、広島駅から新幹線で徳山へ。 新幹線内から徳山の工業地帯。社会でやった山口県の宇部から岡山にかけて広がる、まさに「瀬戸内工業地域」。この工業地域の発展は、多くは戦後になってからのもの。

新幹線内から徳山の工業地帯。社会でやった山口県の宇部から岡山にかけて広がる、まさに「瀬戸内工業地域」。この工業地域の発展は、多くは戦後になってからのもの。 広島から新幹線こだまで30分弱「徳山」に到着。

広島から新幹線こだまで30分弱「徳山」に到着。 駅構内には、徳山の主要産業である工業製品が陳列されていました。

駅構内には、徳山の主要産業である工業製品が陳列されていました。

大津島行きのフェリーは、徳山駅から歩いてすぐ。

大津島行きのフェリーは、徳山駅から歩いてすぐ。 徳山→馬島まで、当時710円(2020年現在720円)。徳山10時40分発。

徳山→馬島まで、当時710円(2020年現在720円)。徳山10時40分発。 徳山を出て40分ほどの船旅で「馬島」に到着。

徳山を出て40分ほどの船旅で「馬島」に到着。 港近くに、「回天供養」の観音様が立っておられました。

港近くに、「回天供養」の観音様が立っておられました。 回天記念館までは、なだらかな坂道を登って行きます。

回天記念館までは、なだらかな坂道を登って行きます。 港から約10分ほどで、回天記念館に到着。回天で亡くなった搭乗員の名前と出身地が刻まれた石碑が、記念館入口まで並びます。

港から約10分ほどで、回天記念館に到着。回天で亡くなった搭乗員の名前と出身地が刻まれた石碑が、記念館入口まで並びます。 回天を創案し、自らも出撃して戦死した仁科関夫少佐の遺品。

回天を創案し、自らも出撃して戦死した仁科関夫少佐の遺品。 回天上部ハッチ。戦後、海底から引き上げられたものだそうです。見ていて、ただただ重い。。。

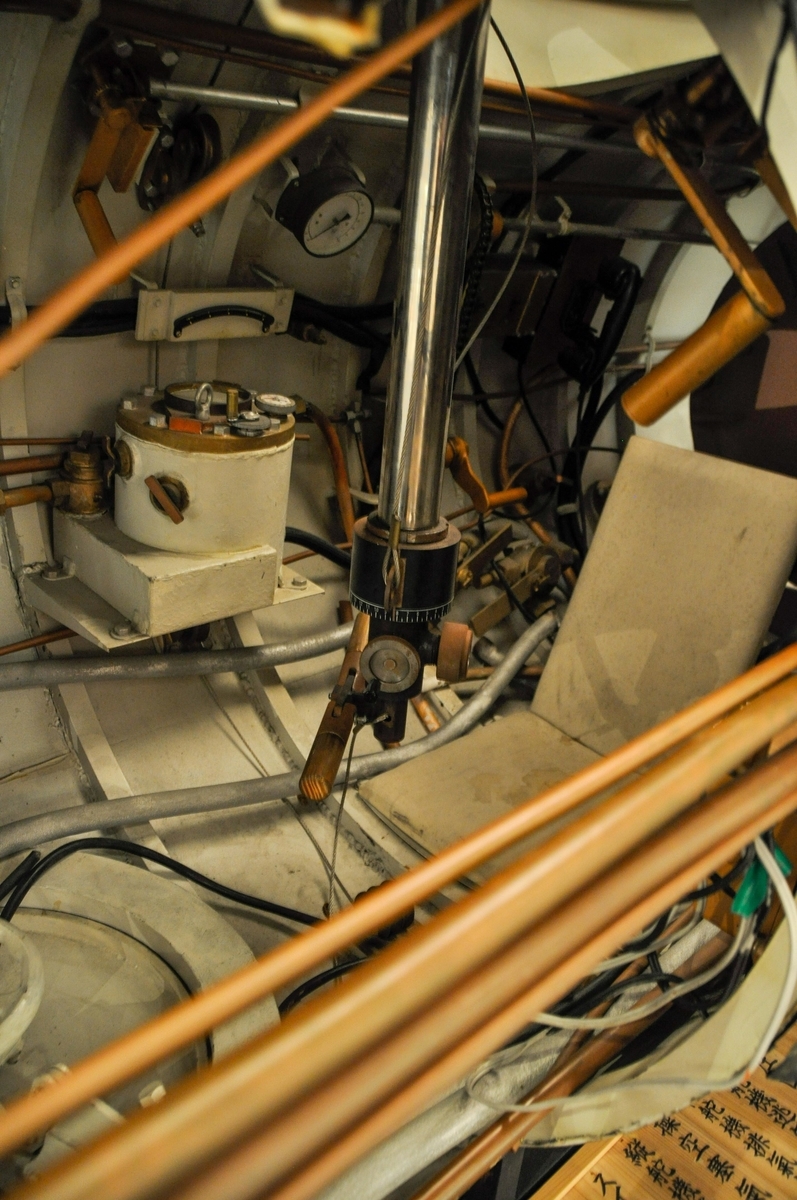

回天上部ハッチ。戦後、海底から引き上げられたものだそうです。見ていて、ただただ重い。。。 再現された、回天内部。人一人座れるのがやっと。当時としてはハイテク兵器だが、あまりにも簡素。これが、自分の棺になると思って乗り込む覚悟は如何に。

再現された、回天内部。人一人座れるのがやっと。当時としてはハイテク兵器だが、あまりにも簡素。これが、自分の棺になると思って乗り込む覚悟は如何に。

当時はレールが敷かれており、トロッコを使いトンネルを抜けて回天は運ばれていた。入り口の幅は3.5m。高さ4m。長さ247m。

当時はレールが敷かれており、トロッコを使いトンネルを抜けて回天は運ばれていた。入り口の幅は3.5m。高さ4m。長さ247m。 搭乗員もまた、このトンネルを通って訓練場へ向かったかと思うと感慨深い。

搭乗員もまた、このトンネルを通って訓練場へ向かったかと思うと感慨深い。 トンネルの途中に、海へと開いた横道。空襲時指揮所(通信所)と説明があった。

トンネルの途中に、海へと開いた横道。空襲時指揮所(通信所)と説明があった。 途中から、トンネルの横幅が広くなっている。この辺りは、複線で広くしていたようです。

途中から、トンネルの横幅が広くなっている。この辺りは、複線で広くしていたようです。 当時を回想する大きな写真の展示。

当時を回想する大きな写真の展示。 回天の乗組員たちは、どんな思いでこのトンネルを抜けて、訓練に向かったのだろう。

回天の乗組員たちは、どんな思いでこのトンネルを抜けて、訓練に向かったのだろう。 現在、回天訓練基地跡としてシンボル的な存在になっているこの場所は、もともとは昭和14年(1939年)に建設された「九三式酸素魚雷」の発射試験場だった。

現在、回天訓練基地跡としてシンボル的な存在になっているこの場所は、もともとは昭和14年(1939年)に建設された「九三式酸素魚雷」の発射試験場だった。

以前、よく仕事で訪れていた静岡県清水町。時間調整などで時間ができた時に、必ず訪れていたのが「柿田川公園」です。

以前、よく仕事で訪れていた静岡県清水町。時間調整などで時間ができた時に、必ず訪れていたのが「柿田川公園」です。 ここは、「柿田川湧水群」として名水百選にも選ばれ、霊峰富士をはじめ周辺の山々に降った雨水や雪解け水などが、湧き出る場所。

ここは、「柿田川湧水群」として名水百選にも選ばれ、霊峰富士をはじめ周辺の山々に降った雨水や雪解け水などが、湧き出る場所。 富士山周辺に降った雨や雪が、ここ柿田川湧水群に湧き出るまでの期間は、およそ26年〜28年の歳月がかかっているとか(国土交通省のトリチウム濃度分析による)。

富士山周辺に降った雨や雪が、ここ柿田川湧水群に湧き出るまでの期間は、およそ26年〜28年の歳月がかかっているとか(国土交通省のトリチウム濃度分析による)。 以前この場所には紡績工場があり、その井戸として利用していたところからも、今でもこんこんと水が湧き出ています。

以前この場所には紡績工場があり、その井戸として利用していたところからも、今でもこんこんと水が湧き出ています。

大正の頃までは、その泉頭城の城郭もよく残っていたそうです。

大正の頃までは、その泉頭城の城郭もよく残っていたそうです。